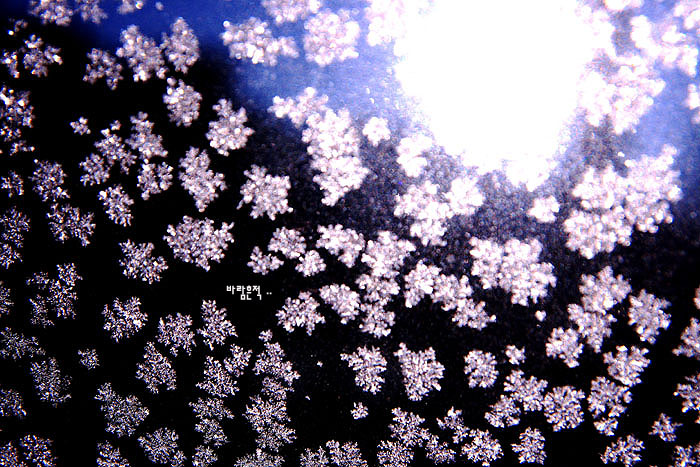

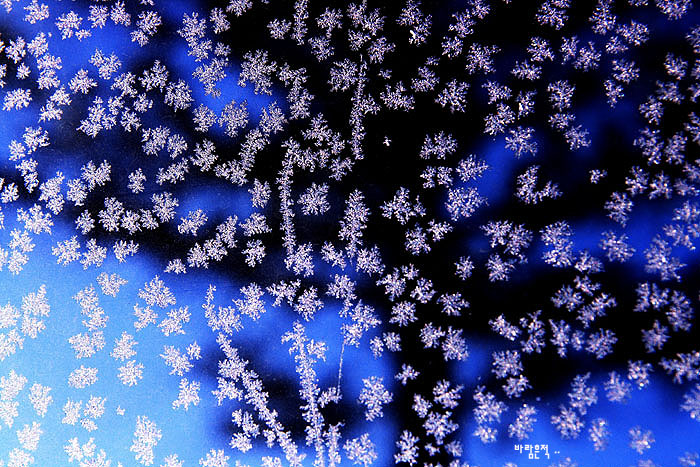

차유리에 앉은 황홀한 서리꽃

오대산 월정사 민박집에서 하룻밤을 묵었다.

아침에 일어나 마당을 나서니 입이 금방이라도 얼어붙을 듯한 차가운 날씨였다.

영화 20도. 차에서 본 온도계가 말해 주었다.

차유리에 앉은 서리로 인해 한 치 앞을 볼 수 없었다.

마치 얼음집 안에 내가 들어 있는 듯

차유리에 소복이 내린 서리로 인해 바깥풍경은 막혀 버렸다.

하는 수 없이 차유리에 맺힌 서리와 얼음이 녹을 동안을 기다렸다.

차유리에 번득거리는 햇빛을 보는 순간 묘한 호기심이 일었다.

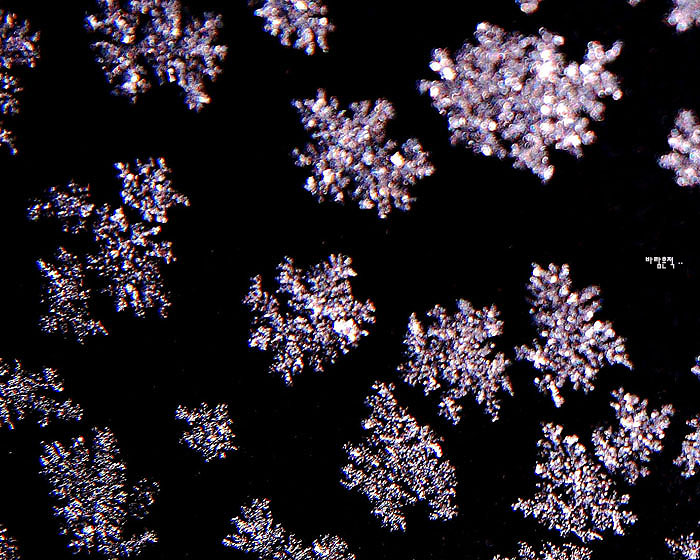

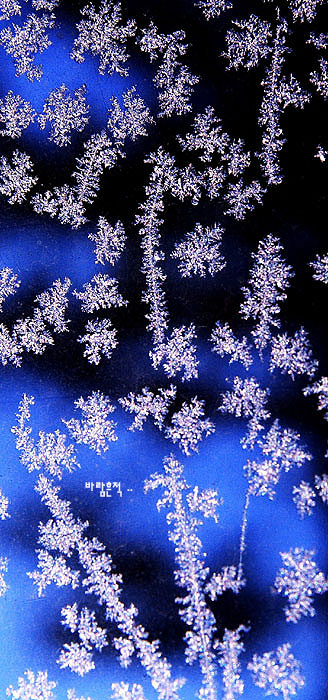

햇빛에 반짝이는 서리꽃이 보석처럼 아름답지 않은가.

망설일 필요도 없이 카메라를 들이대었다.

차 안팎을 부지런히 드나들며 사진을 찍었다.

빛과 그림자 그리고 서리꽃이 만들어내는 작품은 가히 황홀경이었다.

한 가지 아쉬운 것은 렌즈였다. 광각에 가까운 렌즈이다 보니 서리꽃을 섬세하게 담을 수 없었다.

꽃의 결정체는 아예 기대조차 할 수 없었다.

꽃의 결정체는 아예 기대조차 할 수 없었다.

아쉬우면 아쉬운대로......

그래야 내일이 있으니까......

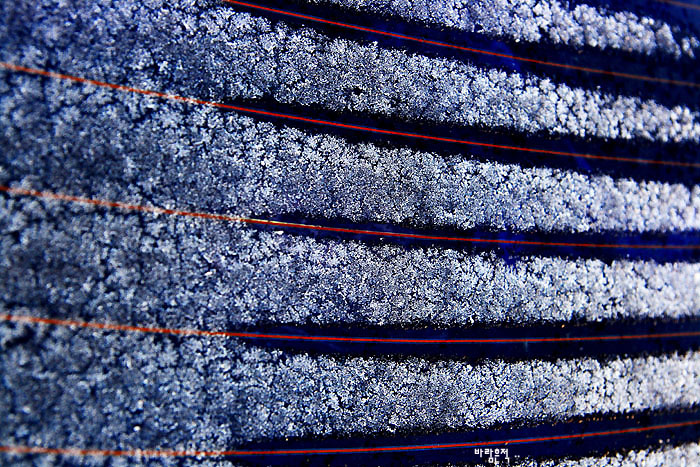

자연의 빛이 서리꽃을 더욱 아름답게 하고

사람이 만든 차가 색과 어둠을 만들어낸다.

난 가끔 생각한다.

인간이 만들어 낸 편리함의 대표. 자동차.

난 그 편리함 대신 종종 다른 용도로 차를 이용한다.

인간이 만들어 낸 편리함의 대표. 자동차.

난 그 편리함 대신 종종 다른 용도로 차를 이용한다.

차의 썬틴 농도와 색상에 따라 각종 필터 대용으로,

때론 삼각대를 대신하기도 하고,

차몸에 비친 각종 사물들의 변형을 즐겨보곤 한다.

때론 삼각대를 대신하기도 하고,

차몸에 비친 각종 사물들의 변형을 즐겨보곤 한다.

추위가 매섭다.

10여 분 지났을까. 손가락이 나를 떠났다.

나도 길을 떠났다.

'이야기가 있는 여행 > 또 하나의 일상' 카테고리의 다른 글

| 단돈 3만원에 묵었던 소박한 민박집 (13) | 2009.01.30 |

|---|---|

| 나를 미치게 한 황홀한 얼음 세계 (7) | 2009.01.29 |

| 설날, 절구에 직접 찧어 만든 인절미 (11) | 2009.01.27 |

| 도시군밤과 시골군밤 무엇이 다를까? (6) | 2009.01.23 |

| 고속도로 휴게소에서 긴의자 실로폰을 치는 아이 (2) | 2009.01.20 |

| 다섯 살 딸아이가 준 첫 크리스마스 선물 (25) | 2008.12.23 |

| 연말, 어린이들의 재롱잔치 (10) | 2008.12.22 |

| 개암사 화장실의 옥의 티-작은 배려가 아쉽다 (6) | 2008.11.13 |

| 문서 하나를 보고 떠난 현대사 여행 (3) | 2008.09.23 |

| 블로거뉴스 AD에 바란다 (3) | 2008.09.12 |